7月中旬召开的省委全会提出“把牢人工智能这个核心变量”“加快打造人工智能创新发展高地”,数字人作为AI技术的重要载体,正从虚拟形象进化为具备认知和执行能力的“新劳动力”,渗透到电商、医疗、教育等千行百业。然而,这一新兴领域仍面临技术瓶颈、法律空白和社会治理挑战。如何推动“数字人口”高质量发展?本文将深入探讨数字人的现状、问题与未来路径。

一、从“波音人”到“索菲亚”:数字人的进化史

1964年,波音公司研发了全球首个数字人“波音人”,用于模拟飞机组装流程;2017年,机器人“索菲亚”获得沙特公民身份,引发全球对AI伦理的讨论。如今,数字人不仅拥有逼真的外貌(“美丽皮囊”),还能通过多模态大模型实现智能交互(“有趣灵魂”),成为人类的“好帮手”。例如:

口播电商:可24小时生成带货视频,降低企业成本;

医疗教育:AI医生辅助问诊,虚拟教师个性化教学;

二、数字人发展的三大挑战

尽管前景广阔,数字人仍面临“硬技术”与“软管理”的双重瓶颈。

1. 技术卡脖子:缺“芯”少“魂”

硬件依赖国外:智能传感器、图形计算芯片等核心部件进口占比高;

软件受制于人:建模、渲染工具多由欧美企业主导;

大模型能力不足:数字人“大脑”在复杂任务中表现初级,情感交互仍显生硬。

2. 法律与伦理困境

身份模糊:数字人创作内容版权归属谁?

安全风险:“AI换脸”诈骗、隐私泄露事件频发;

社会信任危机:未标识的数字人可能混淆公众认知,甚至引发“虚拟成瘾”。

3. 商业化难题

应用断层:高端定制(如影视特效)和基础场景(如客服)居多,中间市场渗透不足;

产业链割裂:硬件、算法、内容制作标准不统一,难以形成规模效应。

三、破局之道:如何打造“高质量数字人口”

1. 规范治理:给数字人“上户口”

试点先行:在条件成熟城市探索数字人全生命周期管理,建立“数字身份注册—行为溯源—信用评估”链条;

立法保障:制定《数字人管理条例》,明确其法律身份与责任主体。

2. 技术攻坚:让数字人“更聪明”

突破“颜值”瓶颈:研发光线追踪、表情模拟等核心算法;

强化“大脑”能力:构建多模态大模型数据库,优化算力布局;

完善“肢体”协作:攻关高精度传感器、轻量化驱动单元等硬件技术。

3. 生态构建:从实验室到生产线

高能级平台:建设数字人重点实验室,扶持“精密传动—智能传感”链主企业;

场景落地:举办数字人创新大会,揭榜挂帅推动制造业应用(如装配、检测机器人);

标准制定:推动中国数字人标准“走出去”,参与国际规则制定。

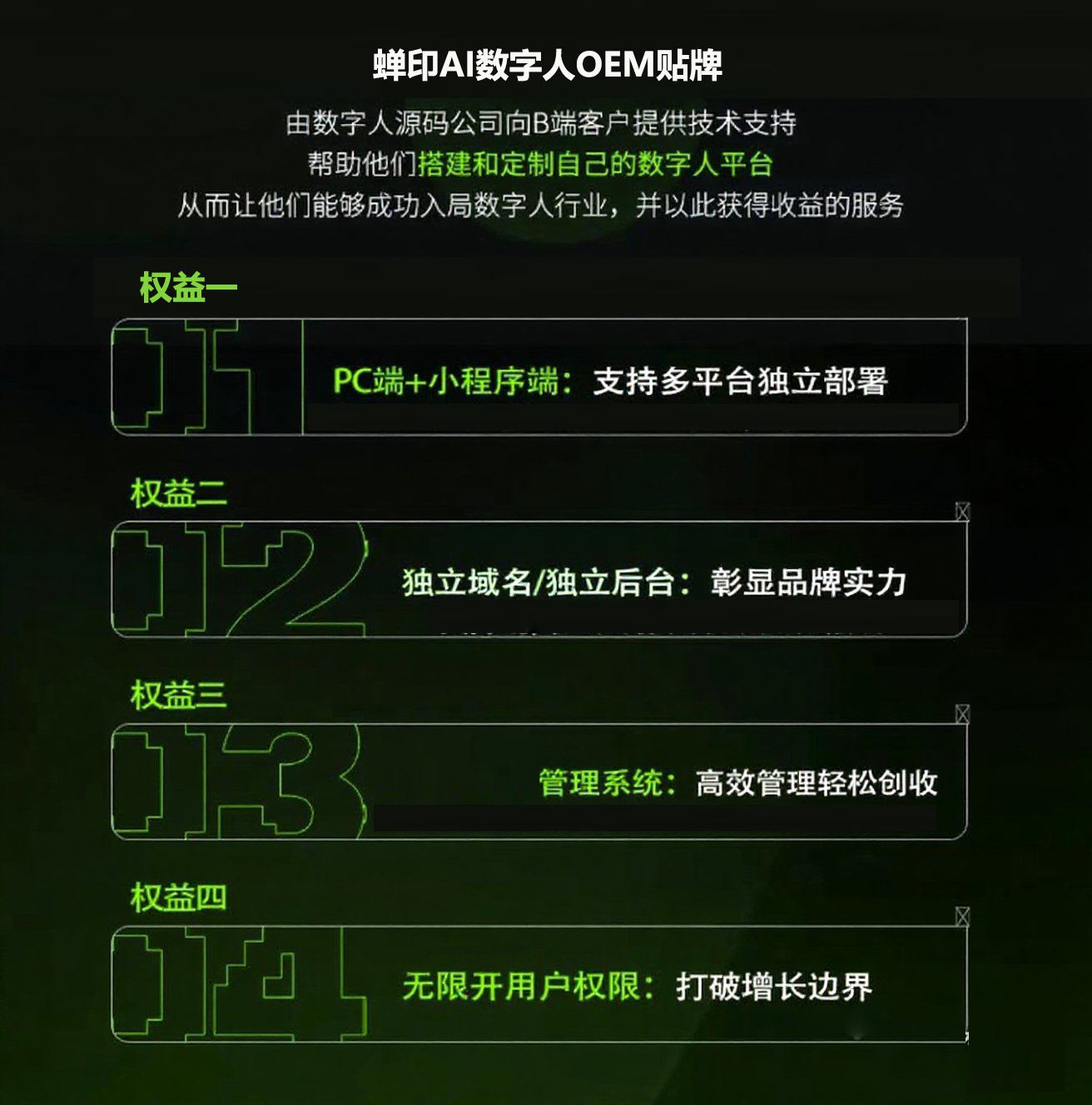

四、未来已来:数字人OEM贴牌项目加速产业化

在数字人产业化浪潮中,OEM贴牌模式正成为企业快速布局的捷径。企业可低成本获得:

专属数字人IP:根据品牌调性设计形象与交互风格;

垂直场景解决方案:如金融客服、医疗导诊、教育助教等;

全链路技术支持:从硬件供应到算法优化的一站式服务。

数字人不仅是技术革命的产物,更是重塑生产关系的“新质生产力”。从规范治理到技术攻坚,从生态构建到商业落地,中国有望在这场全球AI竞赛中抢占高地。

而OEM贴牌模式的成熟,将进一步降低行业门槛,推动数字人发展。